わかさのOshi-log(おしログ)

桂枝之進さんに聞く!現代を彩る落語の魅力と楽しみ方

着物姿の落語家が高座に上がり、扇子と手拭いだけで江戸から令和までを行き来する。そんな落語の世界に、いま新しい風が吹いています。

今回お話をうかがったのは、新進気鋭の落語家・桂 枝之進(かつら えだのしん)さん。

2017年、15歳で三代目桂枝三郎のもとに入門した枝之進さんは、落語と現代カルチャーを組み合わせ、若い世代にも楽しみやすい形で落語を広める活動をされています。

「肩肘張らずにふらっと立ち寄る。サンダルを履いて出かけるついでくらいの気持ちで。それが、落語を楽しむポイントです」と、私たちに話してくれた彼。 インタビューを通して、落語の魅力と楽しみ方を教えていただきました!

落語ってどんなもの?歴史と進化し続ける現代

枝之進さんのお話の前に、落語の歴史に少し触れておきましょう。

落語のルーツは、僧侶が人々に教えを伝えるために面白く話した「説教節」や「こばなし」。平安・鎌倉時代には、説話集に滑稽な話が収められ、僧侶が説教をする題材となっていたものもあるそうです。

安土・桃山時代に落語の祖と呼ばれる僧侶 安楽庵策伝(あんらくあん さくでん)が書いた『醒睡笑(せいすいしょう)』(1623年)が日本最古の落語集とされています。

江戸時代には、行き交う人々に笑い話を聞かせて金銭を得る「辻噺(つじばなし)」が、京や大阪の大道(だいどう)で行われるようになり、これが現在の落語の原型になったといわれています。町人文化の普及とともに上方(大阪)や江戸(東京)で寄席という定積の演芸場が生まれ、落語が娯楽として広まりました。

現代では、古典落語(昔からのネタ)と新作落語(現代風のネタ)の2つに分かれ、どちらにも面白さがあります。さらに、テレビだけでなくLIVE配信やショート動画でも楽めるなど、ネタも楽しみ方も進化を続けているのです。

5歳の子どもを魅了した落語───枝之進さんと落語の出会い

今回お話をうかがった桂枝之進さんが初めて落語に出会ったのは、まだ漢字もおぼつかない5歳の頃。

両親に連れられ、家の近所の文化ホールで「落語会」を目にしたことがきっかけだったそうです。

「落語という言葉も知らないなか、ホールの最前列、一番真ん中に座って。出囃子が鳴って、落語家が話し始める。そうすると、まわりのおじいちゃんおばあちゃんがドッカンドッカン笑い出す。ただただ衝撃でした」

幼い心に強烈な印象を残した、落語家の話芸と割れんばかりの笑い声。この偶然にも思える出来事が、枝之進さんを落語にのめり込ませ、将来へと導くきっかけになったのです。

時代にあわせて変化する 落語

DJ、グラフィック、そして"推し活"

その後15歳で弟子入りし、若くして落語家になった枝之進さんですが、修業の中であることに気づいたのだそう。

「落語の世界に同世代は一人もいない。寄席の客席もご年配の方が大多数。このまま自分が30年、50年と落語家を続けたとき、誰と一緒に舞台をして、誰が見に来てくれるのだろう。シンプルに、疑問と不安を感じるようになりました」

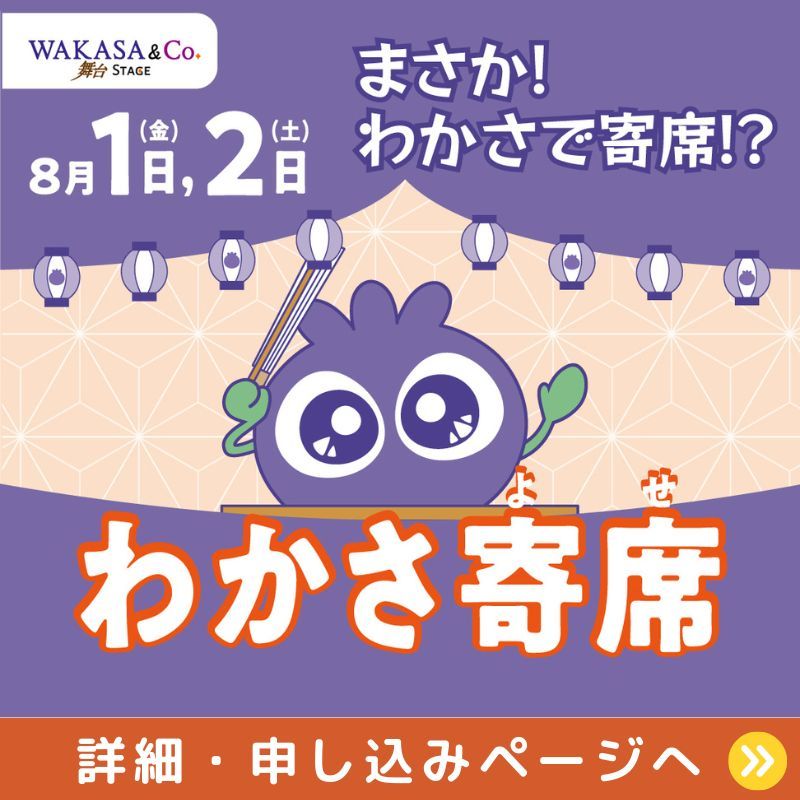

「自分が好きなものを落語に生かしたい」と考えるようになった枝之進さんは、落語のクリエイティブチーム「Z落語」を立ち上げ。 現在は、落語とクラブカルチャーをかけあわせたイベント「YOSE」や、落語の要素を落とし込んだ映像と生の落語を共演させる新たな試み「落雷(RAKURAI)」なども企画しています。幅広い世代に気楽に落語を楽しんでほしい。その想いを形にしていくなかで、わかさ生活とのコラボ「わかさ寄席」が誕生したのです。

「落語が300年以上続いてきたのは、時代に合わせて変わり続けてきたからこそ。自分のように新たな動きをすることは、落語にとってある種の伝統だと思っています」

枝之進さんの言葉を裏付けるように、落語を見る側の楽しみ方も時代にあわせて変化しています。昔からある「ご贔屓」の文化は「推し活」となり、お気に入りの落語家さん目当てで寄席に行く人も増えているんです。間近で推しの落語を堪能できる落語会や寄席のあとには、落語家本人と対面できる「お見送り」があることも......。推し活としては堪らない人も多いはず。

また、落語家さんの中には現代の「推し活」にあわせてグッズを販売している方もいらっしゃいます。枝之進さんも、アクスタならぬ「モクスタ(木製スタンド)」を販売中だそうですよ。

初めての落語を楽しむ三カ条

落語の面白さはわかっていても、まだ「寄席に行く」「落語を聞く」という人は少数派。歌舞伎や能などと並んで、敷居が高いと感じている方もいらっしゃるでしょう。

枝之進さんに「初めての落語を楽しむコツ」をお聞きしました。

①落語は生が一番!

まずひとつ目は「生で聴く」こと。 落語は客席との呼吸で形を変えるライブ芸です。お客さんの笑いを聞いて、落語家は間を調整したり、タイミングをずらしたりしているんです。 音楽で例えるなら、ジャズの即興演奏みたいに。その雰囲気、ライブ感を楽しむのが一番!

そこに落語の本当の魅力があります。テレビやYouTubeなど楽しみ方は色々とありますが、チャンスがあればぜひ寄席に出かけてみてください。

②気が合う人と一緒に

二つ目は、友人や家族など「気の合う人と行く」こと。というよりも、心置きなく笑える関係の人と見ることですね。ご家族や友人、もしひとりのほうが心置きなく笑えるのなら、ひとりでいいんです!自分が一番楽しめる人と落語を見ることが大事ですね。

③気負わずに

落語って、歌舞伎や能みたいに大層なものではないんです。昔からある大衆芸能。いわゆる庶民の娯楽なんです。 現代に置き換えるなら、ラフな格好でサンダルを履いて、ふらっと立ち寄ってみるくらいの気持ちで。ぜひ、肩肘張らずに寄席にきてみてください。

仕事や家庭、日常生活にも活きる落語

落語は楽しむだけでなく、日常生活のちょっとしたヒントを与えてくれます。

枝之進さんのお話では、30〜40代の営業マンがスーツで寄席に来ることも少なくないのだとか。できるビジネスマンは、話術はもちろん仕事や人間関係で大切なことを落語から学んでいるのかも?

落語は本題に入りやすくするための小噺、いわゆる「枕」があって、次に起承転結、そして最後の落とし所へ向かっていく。これはプレゼンにも通ずるところがあるんですよね。そういう意味で、落語がビジネスシーンに生きる部分もあると思います。

加えて、落語で描かれるのは「人間の失敗談」がメイン。昔から変わらぬ人間の愚かな一面や情けない一面が、落語では面白おかしく描かれています。「人間の失敗談」を聞いて、責めるのではなく笑う。現代に失われがちな心のゆとりが、落語にはあるのかもしれません。

まだ落語を見たことがないあなたへ

最後に、まだ落語を見たことがない方に向けて、枝之進さんからメッセージをいただきました。

今、落語を生で見ていないのは、本当に人生を半分損していると思うんです。現代は落語以外にもいろんな娯楽があります。でも選択肢の一つに落語が入っていることは、文化体験としてとても豊かだと思うんです。

もちろん、皆さん自分の好きなものがいろいろあると思いますが、その脇に落語を。落語を見ることで、日常生活に小さな笑いが起きるようになるんです。思い出してクスッと笑って、心にゆとりができる。落語は劇的なものではなく、じわじわと人生に効いてくるものなんですよね。

3ヶ月に一回、半年に一回でも良い。騙されたと思って、一度で良い。ぜひ落語を、生で見てみてください。

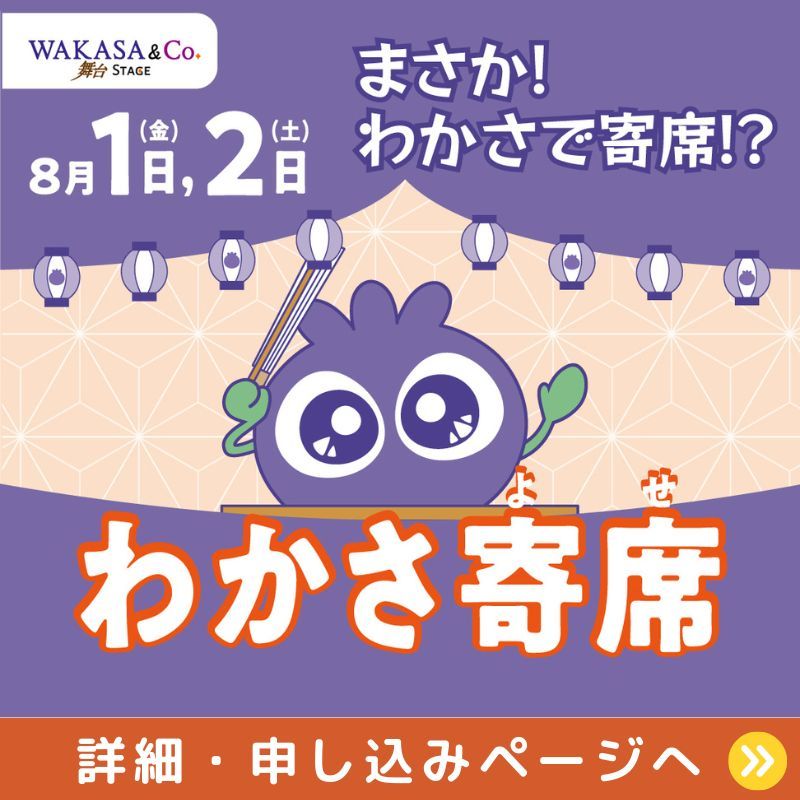

わかさ寄席 ー夏より熱い!落語新時代・到来ー

WAKASA&CO.2階にあるWAKASA & Co. 舞台 STAGEでは、桂枝之進さんほか若手落語家による落語が楽しめます。 お近くの方は、ぜひ寄席を体験ください。

わかさのOshi-logトップページへ >

わかさのOshi-logトップページへ >