わかさのOshi-log(おしログ)

和漢で心と体のバランスを整え、目も健康に!

目の調子が悪くなった時や、眼病予防に薬やサプリメントを使用する方も多いでしょう。対策には様々なものがありますが、ここでは漢方薬と目の関係についてお話します。

目次

- 1. 漢方薬のキホン

- 2.目の健康に「カンジン」なのものとは?

- 3. 目と繋がる「肝」と「腎」を整えて目の健康を維持!

- 4. 枸杞子」「菊花」は目におすすめの生薬

- 5. まとめ

漢方薬のキホン

「漢方薬」の他にも「生薬」「和漢薬」など、似たような言葉があります。どのような違いがあるのでしょうか。

「生薬」「漢方薬」「和漢薬」のちがい

•生薬とは

「生薬」とは、自然界に存在する動植物や鉱物など天然由来の医薬品の総称で、漢方薬の原料になるもの。

• 漢方薬とは

複数の生薬を配合し、作用を強めたり、毒性や副作用を弱めたりなど、単体で使用するよりも効能が発揮されるように配合されているものを「漢方薬」という。

• 和漢薬とは

もともと日本人が日本の国土で独自に開発し、使用してきた生薬を「和薬」。中医学(=現代の中国医学)で使用されてきた生薬のことを「漢薬」と区別している。「和漢薬」は東アジア地域で伝承、用いられてきたものをこの2つに加えた総称として使われている。

漢方薬の始まりと「東洋医学」

漢方薬(和漢薬)は自然の恵みを使い、はるか昔から現代まで私たちの生活に役立ってきました。漢方薬は、紀元7世紀に遣隋使や遣唐使を通じて、中国発祥の伝統医学「中医学」「ツボ療法」「鍼」「お灸」「あん摩」などとともに日本に伝わったようです。 さらに16世紀には環境や日本人の体質に、より適応した漢方医学に発展していきました。漢方というのは、「オランダ医学=蘭方(らんぽう)」と、日本の伝統医学を区別するために用いられ、さらに、西洋医学と区別する意味で「東洋医学」という言葉が使われるようになりました。

目の健康に「カンジン」なのものとは?

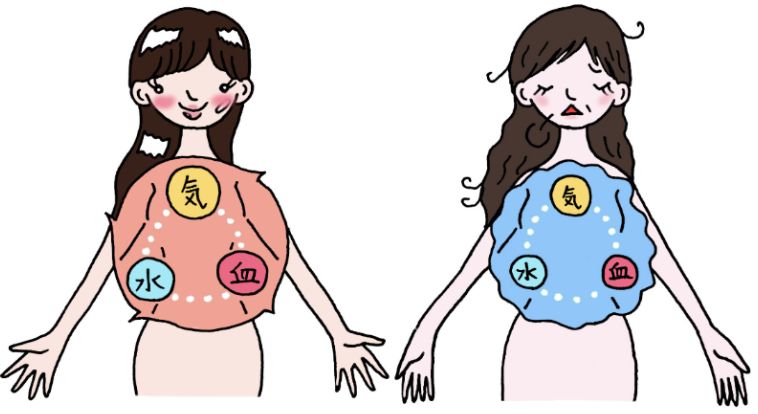

「気」「血」「水」は生体を維持する3つの要素

生体を維持するための重要な3つの要素として「気」「血」「水」という概念があります。これらが体内を滞りなく巡る状態が「健康」とされ、巡りが悪くなったり偏りが生じると不調の原因になると考えられています。

「気(き)」は生命エネルギーを表し、元気や気分、気合いなどの言葉にも関連しています。心の状態やエネルギーを示す大切な要素であり、自律神経の働きにも関係するとされています。

「血(けつ)」は血液に近い概念で、全身を巡りながら体の隅々に栄養を届ける役割を担います。滞りなく流れることで体内の調和を保ちます。

「水(すい)」はリンパ液や体液を指し、臓器や粘膜、関節を潤す役割があります。また、汗や尿として余分な水分を排出し、体内の水分バランスを整える重要な働きを持っています。これら3つの要素のバランスが、健康維持に欠かせないとされています。

「五臓六腑(=ごぞうろっぷ)」が健康維持を支えている

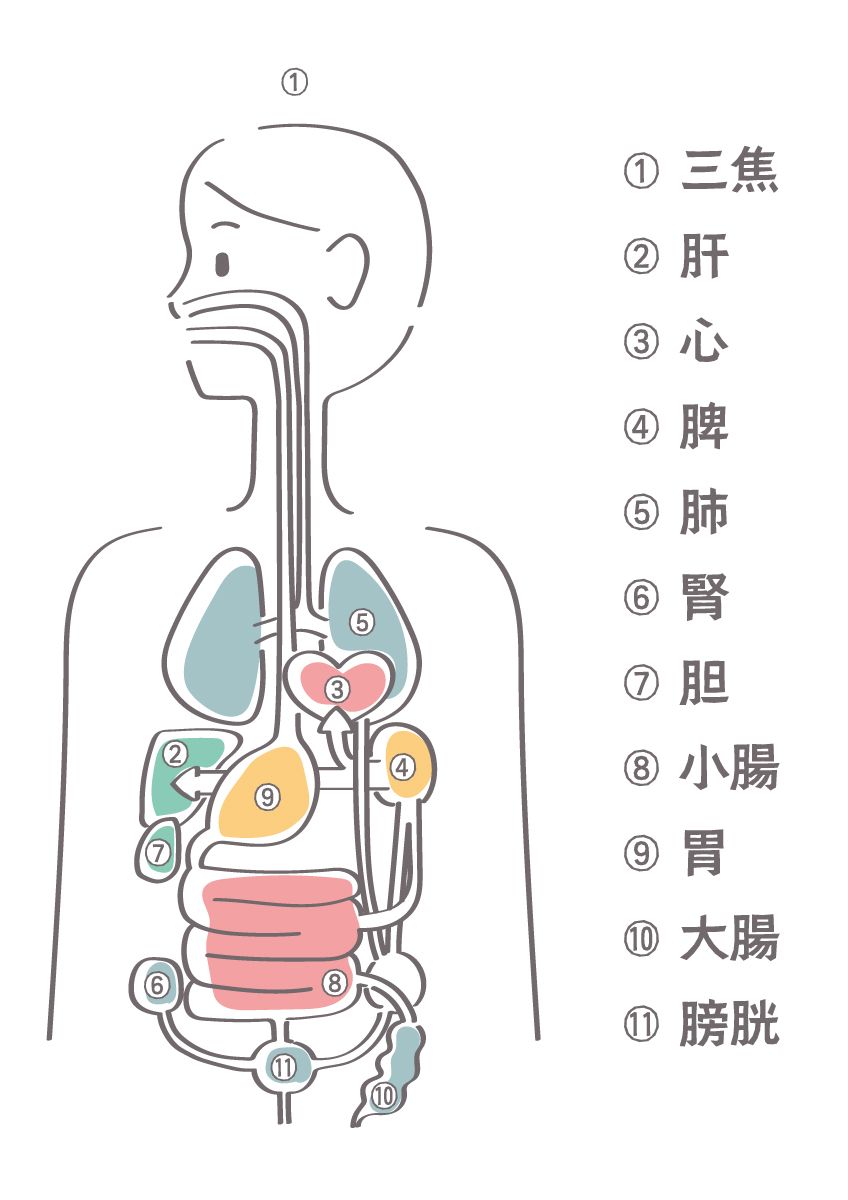

五臓は「肝」「心」「脾」「肺」「腎」を、六腑は「胆」「小腸」「胃」「大腸」「膀胱」「三焦」を指し、これらは臓器そのものだけでなく、自律神経や精神活動(意識や思考など)の機能も含む概念的なものです。

五臓は、体に必要な「気」「血」「水」を生成し、蓄える役割を担っています。一方、六腑は食べ物を消化・吸収し、不要なものを体外に排出する通路の働きを持っています。 また、五臓と六腑は「肝と胆」「心と小腸」「脾と胃」「肺と大腸」「腎と膀胱」といったように対を成しており、相互に支え合っています。そのため、片方の不調がもう片方にも影響を及ぼし、結果として全身に不調を招くと考えられています。このような関係性を理解することで、体のバランスを維持する重要性がわかります。

目と繋がる「肝」と「腎」を整えて目の健康を維持!

西洋医学における「肝臓」は、消化器系の一部で、タンパク質の合成、解毒、胆汁の分泌などの重要な役割を果たす臓器です。

一方、東洋医学でいう「肝」は、単なる臓器ではなく、目や筋肉、爪など、幅広い器官や機能に関連する概念的な存在として捉えられています。「肝」は代謝機能だけでなく、目の健康維持や感情(特に怒り)のコントロールといった精神的な側面にも影響を与えると考えられています。

東洋医学では、「肝」は全身の「気」の流れをスムーズにし、血を貯蔵する役割を持つとされています。また、「肝」は自律神経をコントロールする働きも担っており、そのためストレスの影響を最も受けやすい臓器の一つです。過剰なストレスを受けると交感神経が常に緊張し、「肝」の機能が低下します。その結果、「気」の巡りが乱れ、体にさまざまな不調が現れるとされています。

「肝」は「目」「筋肉」「爪」と密接な関係があり、「肝」の働きが衰えるとこれらにも影響が及びます。例えば、目の周りのピクピクとした痙攣、目のかすみ、乾きといった症状も、「肝」の不調が原因と考えられています。一方で、目を酷使すると、目の栄養源となる「血」を消耗し、「肝」の機能が低下することもあるとされています。

さらに、「老化」と深く関わる五臓としては「腎」が挙げられ、老眼などの症状は「腎」の機能低下によるものと考えられています。肝や腎の働きが弱った状態で目を酷使すると、眼精疲労やさらなる目の不調を引き起こすリスクがあります。そのため、肝と腎を整えることは、目の健康だけでなく、全身の健康を保つためにも重要とされています。

次に、「肝」や「腎」を整え、目に良い効果をもたらすとされる2つの生薬について紹介します。

「枸杞子」「菊花」は目におすすめの生薬

薬膳などでも使われるクコの実は生薬名で枸杞子(くこし)といいます。「食べる目薬」ともいわれ、アミノ酸の一種であるベタインの他、ルチン、タンニン、ビタミンA、B1、B2、C、カルシウム、鉄、リン、ゼアキサンチンが含まれています。

血管を強化し血流をスムーズにする働きがあり、滋養強壮剤として使われたり、目に栄養を与えることで疲れ目や目の乾燥に良いとされています。また、血圧、血糖値、コレステロール値を下げるなどの効果も期待できます。

「菊花(きくか)」は菊の花を乾燥させたもの。炎症を鎮めて熱を下げる作用があり、目の充血、かすみ目、目の疲れなどの症状を和らげスッキリさせる働きがあります。また、風邪の初期症状や頭痛にも効果的です。

中国では2000年以上前から薬用として栽培され、菊花茶としても親しまれています。皇帝の母親として権力を持っていた西太后が使っていた処方薬にも菊花が使われていたと明記されているそうです。

まとめ

他にもスーパーなどですぐに手に入れることができる食材もあります。 肝の働きを助ける食材には、アサリやしじみ、人参、牡蠣、レバーなどがあげられます。腎の調子を整えて目の疲れをとる食材には、ハトムギ、山芋、アサリ、黒豆などがおすすめです。

こうした身近な食材を意識して取り入れることから始めてみることをおすすめします!

※ 本サイトにおける各専門家による情報提供は、診断行為や治療に代わるものではなく、正確性や有効性を保証するものではありません。個別の症状について診断、治療を求める場合は、医師より適切な診断と治療を受けてください。

わかさのOshi-logトップページへ >

わかさのOshi-logトップページへ >